一周大数据·天津 | 本周各区数字产业新动向

红桥区

“天津市工业软件产业图谱”发布

9月2日,第二十五届软博会在天津落下帷幕。记者了解到,会议期间,天津市红桥区科学技术局与天津市工业和信息化研究院联合发布了“天津市工业软件产业图谱”。

该图谱全面剖析和解读天津市工业软件产业环境、生态、发展现状及未来趋势,从技术层、核心层和应用层三个层面,对天津市工业软件产业进行了全景式展现。

其中,卓朗科技自主研发的多款工业软件产品及解决方案成为天津市工业软件产业图谱的重要组成部分,并实现核心层全面覆盖,凸显了自身自主研发强劲实力,也体现了卓朗科技在赋能制造业数字化转型中的企业之为。

工业软件是推动制造业数字化转型,实现制造业高质量发展的重要抓手,而核心工业软件是破局智能制造的“关键一招”。目前,卓朗科技已自主研发了多款工业软件,帮助企业实现生产线的优化和调度,提升生产效率、质量控制和物流管理。

东丽区

智慧科技为农业插上腾飞“翅膀”

2023年,东丽区耕地面积超过7.5万亩,伴随着农田面积持续恢复增长,农业已经摆脱传统耕作方式,各种农业科技大显身手,数字技术正越来越多地应用到农业领域,物联网、人工智能、大数据等对农业生产进行智能化管理,使农业生产力水平大幅提升,助推乡村振兴。

眼下,华明街永和股份经济合作社成员王洪建的2500亩水稻正处于灌浆期,这是水稻生长的关键期,水肥、病虫害防治都要跟上,才能为水稻高产打下基础,本该是田间管理大忙的时候,可是自从王洪建用上了无人机遥感应用技术,田间管理工作却轻松了不少,一块20亩的地块,仅用三四分钟就能同时完成叶面肥喷施和打药。

“就拿我身后这20多亩地来说,以前靠人工打药的时候,这一条地走一个来回,速度快的话也得十五分钟到二十分钟,但是利用无人机三四分钟就把这事给解决了,还达到了覆盖面特别匀称的效果。”华明街永和股份经济合作社成员王洪建说。

王洪建说,以往田间管理都是靠经验,现在靠的是新科技。每十天半个月,王洪建就能借助无人机遥控传感装置,通过手机精准地采集到水稻长势、施肥打药数据,借助大数据提供的快速高效智能决策参考,王洪建把水稻生长周期细分成10个阶段、40个关键环节,用来实现精耕细作。以往即便是经验再丰富的田把式也根本做不到,因为人工不可能采集到如此多的数据,可如今,利用互联网、物联网、大数据、无人机遥感等数字技术,对传统水稻种植进行数字化改造后,低成本、全方位数据采集可以实现天、空、地、人、机“五位一体”的交互融合生产模式,“智慧农业”成就了种田大户的增收新路径。

“从我身后水稻的籽粒灌浆程度来说,一株能达到一百二三十粒,预计每亩产量1400斤。”华明街永和股份经济合作社成员王洪建说。

跟传统的大田作物相比,依托数字化、智能化建成的花卉生产车间管理更加严细。在相当于94个标准足球场大的东信花卉生产基地,平均每平方米就会有10盆花卉,如果按照人工浇花,每个花盆浇上10秒,至少需要1000多人同时浇上一天,但在这里却几乎看不到人影。在这里,智慧浇花与循环节水协同作用,通过温室环控系统和精准灌溉控制系统,对温度、湿度、光照、水分、肥料等花卉生长密切相关的数据进行采集、比对、分析,结合植物生长特性,发出精准浇花指令,迷雾、顶喷、潮汐灌溉和自动喷淋车就会自动启动灌溉程序。浇花完成后,苗床或地面多余的水就会全数自动回流,经过沉淀、净水系统过滤、紫外线杀菌消毒等程序,重新回到储水池,等待下次灌溉利用,水资源重复利用率接近97%。

数字技术的应用,让这里数百万盆各式花卉,一年四季都能生长在18到25度的环境下,让每盆花卉从出生开始,便享受着从根系到叶面全程的智能化技术服务。

近年来,以数字化、信息化技术为代表的新型基础设施建设在东丽区农业领域多点开花,生产精准化、管理可视化、决策智能化的 “智慧农业”,正成为现代农业发展的新引擎,新基建赋能农业生产,使粮食、蔬菜、花卉生产变得更加智慧。

东丽区正处在传统农业向现代农业过渡的阶段,尽管这些智能化技术还正在推广,尚未普及,但这种新型智能化生产方式,必将成为东丽区现代农业未来发展的趋势。“今后,我们要进一步瞄准农业现代化主攻方向,加强智慧农业技术的推广应用,持续打造智慧农业园区建设,助力乡村振兴。”东丽区农业农村委副主任刘家和说。

北辰区

全力打造智能化运营与管理的高可靠性绿色数据中心园区

位于北辰区的

江天数据科技有限公司

加速数字化转型

积极引进

建筑信息模型、智能节能等新技术

全力打造智能化运营与管理的

高可靠性绿色数据中心园区

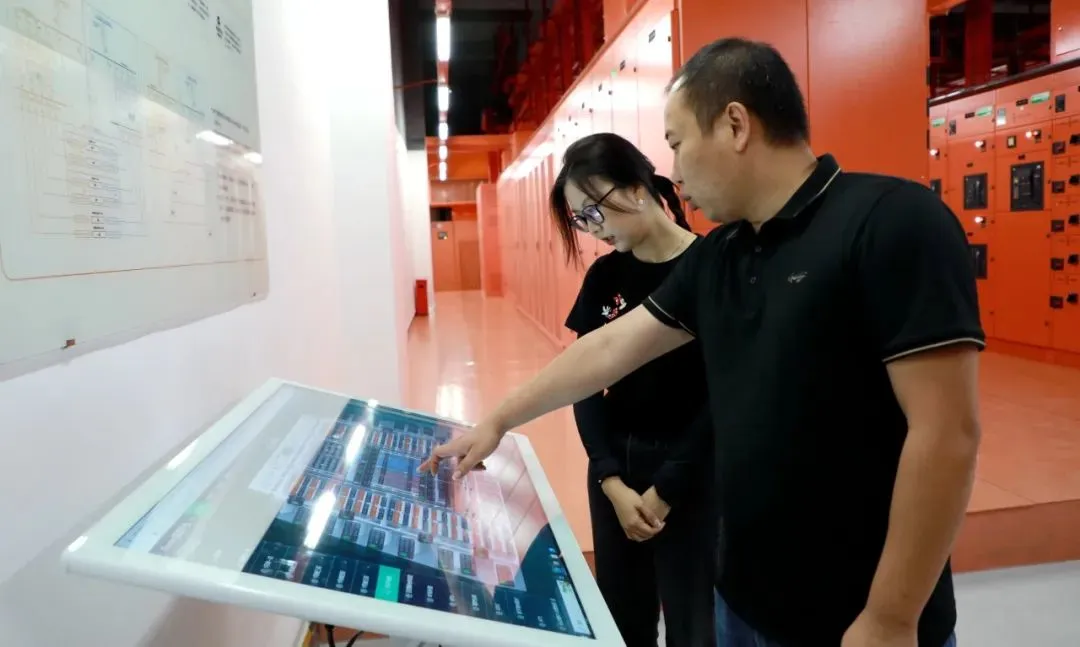

在江天数据科技有限公司二号数据中心的建设施工现场,施工单位刚刚完成数据中心建筑主体的建设,内部装修和设备安装还未启动。但是,在江天数据的电脑系统里,完整的二号数据中心已经完成了组建、设备安装等步骤,完全成型。这就是江天数据在二号数据中心建设中新引进的BIM——建筑信息模型系统。

江天数据BIM工程师王玮泽说:“将设计图纸输入到我们的电脑里,生成BIM模型,这样在电脑中,在还没有建造阶段,我们就可以提前利用数字化预演建造的方式。在施工之前,在电脑上就可以发现很多图纸上的不足及冲突,还有很多设备厂商配置位置关系的冲突,提前解决问题可以大大节约我们的施工时间,以及现场协调时间。”

通过BIM建立的可视化模型,与现实中的建筑、设备是完全1:1对应的,所见即所得,而且这个模型是动态的,在二号数据中心建成以后,技术人员还会继续把所有设备的日常参数输入系统,利用数字孪生技术,在虚拟空间中反映现实设备的运行情况,从而辅助运维。

王玮泽说:“在运维阶段,我可以把现场很多数据和监控信号,全部导入进我的BIM模型当中去,这样能方便后期运维的同事及时查看现场的情况,以及在模型中的各种参数。”

数据中心作为新基建项目,能源消耗高,预计二号数据中心全部投入运营后,总用电规模将会接近40兆瓦。除了服务器等电子信息设备用电外,空调降温也是电力消耗的大头,如何高效率、低能耗地控制中心内的温度,是中心稳定运行、降低成本的关键。

江天数据科技有限公司总经理张健说:“数据中心整体的功率密度非常高,发热量很大,我们应用最先进的AI算法,这也是业界最先进的节能相关技术,对空调进行灵活配置和调优,把数据中心里的温度降下来。”

二号数据中心还应用间接蒸发技术,在室外温度比较低的时候,充分利用自然冷源降温。这样一来,数据中心的温控系统可以通过监控设备实时了解电子设备发热的情况,再根据不同季节的室外温度,通过人工智能测控,综合利用自然冷却和机械制冷设备,保持室内温度的稳定。同时最大限度减少能源消耗。根据测算,仅仅是降温冷却这一项,就可以每年节电7000万度,节水38万吨。

绿色数据中心园区规划鸟瞰图

未来,江天数据科技有限公司还会进一步加大在数字化、智能化领域的投入,自研数据中心一体化监控平台,实现对数据中心设备及环境的智能化感知、分析及控制。以强大的技术手段助力数据中心平稳运行、高效运维、智慧运营。